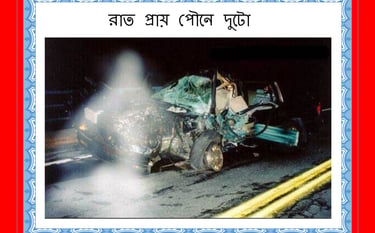

রাত প্রায় পৌনে দুটো

খুব বরফ পড়ছে। চারিদিকে একেবারে ধবধবে সাদা। সব কিছু সাদা আর সাদা। পথ ঘাট, ব্রিজ, রাস্তার আশে পাশের জায়গাগুলো বরফে ডেকে গেছে। রাতের অন্ধকারকে আর অন্ধকার মনে হচ্ছে না। কেমন একটা সাদা রঙের ঝলকানি চোখে লাগছে।

ইমরুলের ছোট বেলায় পড়া স্নো ওয়াইট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। বরফের ওপরে কয়েক ফোটা রক্ত পড়েছিল। স্নো ওয়াইটের মায়ের সাদার মধ্যে লাল রঙ এত ভালো লেগেছিল, যে তার ঠিক ওরকম সুন্দর একটা কন্যা সন্তান পেতে ইচ্ছে করলো। বরফের মধ্যে রক্তের লাল হয়তো গোলাপি ধরণের রঙ হয়েছিল। না, না ইমরুল মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠল। এই সময় রক্ত আর লাল নিয়ে ভাবাটা ঠিক হবে না। রক্ত নিয়ে তার কেমন যেন ভয় লাগার ব্যাপার আছে। সারা জীবন রক্ত নিয়ে ভয় পেলেও, এখন মনে হচ্ছে যদি সত্যি চারিদিকে এত সাদার মধ্যে যদি কিছু লাল দেখা যেত! তাও রক্তের লাল ! মনে হচ্ছে খুব ভালো লাগত। চোখ মন দুই-ই জুড়ে যেত।

নিজের উপরে খুব বিরক্ত লাগতে লাগল। এখন তার কাজ হচ্ছে, রাস্তার দিকে নজর দিয়ে খুব সাবধানে গাড়ি চালানো। একটু এদিক ওদিক হলেই, মহাবিপদ। রাস্তা মারাত্মক ধরণের পিচ্ছিল। গাড়ির চাকা স্কিড করতে আরম্ভ করলে আর রক্ষা নাই। চোখের পলকেই বড় ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

২

ইমরুল করিম থাকে ডালাসে। শনিবার রাতে এসেছিল বড় ভাই সামিউলের বাসায়, হিউস্টনে। প্রাত আড়াই শ মাইল দূরে। গাড়ি ছুটিয়ে আসতে চার ঘণ্টার বেশী লাগে না। সুযোগ পেলেই চলে আসে ভাইয়ের বাসায়। ভাবীর হাতের রান্না, হৈ চৈ আর আড্ডা দিয়ে ভালোই সময় কেটে যায়। তবে এই বার আসার ব্যাপারটা একটু অন্য রকমের।

ভাবী শনিবার সকালে ফোন করে জরুরী তলব করে বলল, “তোমার জন্যে খুব সুন্দরী একটা মেয়ে পেয়ে গেছি। ক্যালিফোর্নিয়া থাকে। আজকেই খবর পেলাম। ওদেরকে রবিবার রাতে খেতে বলেছি। তখনই তোমাদের দেখা দেখি হবে। মনে হচ্ছে আমার ঘটকালি প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখবে।”

ইমরুল আমতা আমতা করতে লাগল, “ভাবী সোমবার সকালে আমার একটা জরুরী মিটিং আছে। আর রোববার রাতে তোমার বাসায় দাওয়াত।” ভাবী আর সুযোগ না দিয়ে বলল, “দেবর সাহেব কালকে এসে পড়েন। ব্যাটা মানুষ চার ঘণ্টা গাড়ি চালাতে ভয় পেতে পারে, সেটা আজ প্রথম জানতে পারলাম। তা ছাড়া এ রকম কাজ আগেও তুমি অনেকবার করেছ। রাতে দশটায় রওয়ানা দিলে, রাত দুটোর মধ্যে নিজের বিছানায় পৌঁছে যাবে।” ভাবী আরেকটু রসিকতা করার জন্যে বলল, “যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তা হলে ওই মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যাবে। তখন এক জন সুন্দরী সঙ্গী নিয়ে ফিরতে পারবে।”

৩

যাই হোক হিউস্টনে কন্যা দেখে, খাওয়া দাওয়া করে, সবার থেকে বিদায় নিতে নিতে রাতের প্রায় বারটা বেজে গেল। আরেকটু থাকতে ইচ্ছে করছিল। কি সুন্দর রে মেয়েটা। কি সুন্দর হাসি। বড় বড় চোখগুলোর মধ্যে বারে বারে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মেয়েটাকে একবার একাও পেয়েছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। শুধু যদি একবার বলতে পারত, তোমার সব কিছুই খুব মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি। না কথাটা লজ্জায় আর সংকোচে বলা হয়নি।

গাড়িতে রওয়ানা দিয়েও মন থেকে মেয়েটার মায়াবী মুখ সরাতে পারল না। মনে হচ্ছে তার নাকের উপরে মেয়েটার ছবি কেউ যেন ঝুলিয়ে রেখেছে। কোন ভাবেই মন থেকে তাকে সরানো যাচ্ছিল না। তার পরে আবার ক্লান্তিতে চোখ দু তো ভেঙ্গে আসছে। কিন্তু রাস্তায় মন দেওয়া খুব জরুরী। স্পিডোমিটারে তাকিয়ে দেখল, কাঁটাটা প্রায় একশ ছুঁই ছুঁই করছে। ক্ষণিকের জন্য মাথায় এলো একশ তো অনেক বেশী স্পিড। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে বড় ধরণের একটা টিকিট ধরিয়ে দিবে। কমপক্ষে হাজার খানেক ডলার গচ্চা দিতে হবে।

ইমরুল হিসেব করতে লাগল, ঘণ্টায় একশ মাইল স্পীডে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে বাসায় পৌঁছান যাবে, সাথে সাথে বিছানায় ঝাঁপ। তার পরে শুয়ে শুয়ে মেয়েটার কথা খুব করে ভাবলে কোনো সমস্যাই নাই। গাড়ি চালানোর কোন হাঙ্গামা থাকবে না। এই দিকে নাকের উপরে ছবিটা কথা বলা আরম্ভ করেছে, “এই যে তুমি যেনো কি একটা কথা বলা বলতে চেয়েছিলে, সেটা না আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।” মেয়েটা কেমন একটা রহস্যের হাসি দিয়ে বলল, “আমি কিন্তু জানি তুমি আমাকে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল। যদি চাও তো এখন আমাকে ছুঁতে পারো।” ইমরুল হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটাকে দিকে।

ভারি চোখ স্পিডোমিটারে তাকাল, ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। ঠিক বুঝতে পারল না, এইটা কি কম না বেশী স্পিড। এবার ইচ্ছে হলো, মেয়েটাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে। দুই হাত দিয়ে ধরলেই কাছে টেনে নেয়া যাবে.........মেয়েটার ঠোঁটে যদি ঠোঁট রাখা যেতো!

ইমরুলের হঠাৎ মনে হলো, সে উড়ছে। সে একা না, পুরো গাড়িটা প্লেন হয়ে গেছে। তার সাথে মেয়েটাও আছে। একেবারে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসেছে। চাইলেই শুধু ঠোঁট কেনো পুরো শরীরটাই নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে ফেলা যায়।

ভীষণ জোরে একটা শব্দ হলো। গাড়িটা উড়ে যেয়ে একটা খাদের মধ্যে যেয়ে পড়ল। ইমরুলের মনে হচ্ছিল মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। হাত দুটো দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল। হাত দুটো চোখের কাছে নিয়ে দেখল, রক্তে ভিজে একেবারে লাল হয়ে গেছে। হাত বেয়ে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে। চারিদিকে এতো অন্ধকার, তার পরেও রক্তের লাল রঙ একেবারে পরিষ্কার দেখা গেল।

পরের মুহূর্তেই ইমরুলের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এলো।

৪

অদ্ভুত। একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার। ইমরুল অনেক চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারল না। বরং সে নিজের শরীরটাকে দেখতে পেলো। বড় একটা লাইটের নীচে তার শরীরটা রাখা। সাত আট জন মানুষ তার শরীর নিয়ে কাজ করছে। তার শরীরে বিভিন্ন ধরণের টিউব লাগানো। সেগুলোর নানা ধরণের কম্পিউটারের সাথে জোড়া লাগানো।

ইমরুল বুঝার চেষ্টা করল, সে কোথায় আর তার শরীর নিয়ে কি হচ্ছে। সে কিভাবে নিজের শরীর নিজে দেখতে পারছে। তা হলে কি তার আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে এসেছে? সেই জন্যে কি সে চোখ খুলতে পারছে না। সে কি আর বেঁচে নাই। মারা গেছে। কিন্তু সেটাই বা কি করে সম্ভব? সোমবারে জরুরী মিটিং, ওই মেয়েটার ঠোঁটে ঠোঁট রাখার কথা, সব মনে আসছে। মানুষ মারা গেলেও কি ব্রেন কাজ করতে পারে? না হলে এতো চিন্তা আসছে কেনো?

হঠাৎ মনে হলো, শরীরটা ছাড়াই বেশ এদিক ওদিক যাওয়া যাচ্ছে। রুমের এই কোণা থেকে ওই কোণা। উপর-নীচ সব জায়গায়। তাকে কেও দেখতে পারছে না, কিন্তু সে সবাইকে দেখতে পারছে, তাদের সব কথা শুনতে পারছে।। বেশ কয়েকবার শব্দ করার চেষ্টা করল। না কেও তার কিছু শুনতে পেলো না।

বরং সে উড়তে পারছে। পাখা নাই, তার পরেও। কোন কিছুই আর বাধা মনে হচ্ছে না। মানুষ, দরজা, জানালা ভেদ করে চলে যেতে পারছে। নিজেকে খুব স্বাধীন মনে হল। দশ তালার জানালা দিয়ে ইমরুল বের হয়ে পড়ল। ভাসতে ভাসতে ছুটে চলল। নিজের শরীরটা রেখে গেল ডাক্তার আর নার্সদের জিম্মায়।

৫

ইমরুল ফিরে আসল গাড়িতে। বরফের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে খুব সাবধানে। সোমবারে মিটিং আছে, থাকুক। পৃথিবীতে, জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশী। চাকরি গেলে চাকরি পাওয়া যাবে। জীবন হারালেই সব শেষ। কিন্তু অবাক লাগছে, টেক্সাসের এই অঞ্চলে তেমন একটা বরফ পড়ে না। ইমরুল নিজেকে বলল, “এগুলো সব গ্লোবাল ওয়ার্মিং’র কারণ। আবহাওয়া সব বদলে যাচ্ছে।”

সামনে পিছনে কোনো গাড়ি নাই। পুরো রাস্তায় ইমরুলই একমাত্র গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে রেয়ার ভিউ মিররে পিছনে একটা গাড়ির হেড লাইট দেখা গেল। ইমরুল খুশীই হল। যাই হোক রাস্তায় একজন সাথী তো মিলল।

পিছনের গাড়িটা বেশ স্পীডে এসে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এ বার ইমরুল খুব বিরক্ত হলো। এত বরফের মধ্যে এত জোর কেউ গাড়ি চালায়? রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোন সময়ে এক্সিডেন্ট করবে!

পিছনের গাড়িটা তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। গাড়ির রঙ কিংবা কে চালাচ্ছে, কিছুই বুঝা গেল না। সব বরফে ডাকা পড়ে আছে। তবে মনে হলো বেশ পুরনো মডেলের গাড়ি। কিন্তু স্পীড নতুন গাড়িকেও হার মানাচ্ছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ইমরুল রাস্তার পাশে আগুন দেখতে পেলো। কাছে যেয়ে দেখল, তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া গাড়িটা এক্সিডেন্ট করেছে। পিছন দিকে আগুন লেগে গেছে। ইমরুল নিজের গাড়ি থামিয়ে এগিয়ে গেল, কোন সাহায্য করা যায় কি-না।

কিন্তু গাড়িটা এমন ভাবে দুমড়ে মুচড়ে গেছে যে সামনের দরজাটাই খোলা গেল না। হাতের কাছে কিছু থাকলে, কাঁচ ভেঙ্গে ফেলা যেতো। এরই মধ্যে গাড়ির ভিতর থেকে খসখসে একটা মেয়েলী কণ্ঠ শোনা গেল, “হ্যালো স্যার, এই দিকে একটু আসুন প্লিস।” ইমরুল গাড়ির জানালার কাঁচে ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলো। মেয়েটা ভিতর থেকে গাড়ির কাঁচ ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে সামান্য একটু ভাংতেও পেড়েছে। সেখান থেকে আঠার উনিশ বছরের একটা মেয়ের মুখ দেখা গেল।

সম্ভবত মেয়েটার চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে ফেলেছে। হয়তো সাহায্য চাইছিল, কেউ যেন এসে তাকে বাঁচায়। মেয়েটা ইমরুলকে ফিস ফিস করে বলল, “আমি গাড়ির থেকে একটা ওষুধের বোতল বাইরে ছুড়ে ফেলেছি। ওইটা তুমি দয়া করে আমার বাবাকে পৌঁছে দিও। আমার বাবার খুবই অসুস্থ। ওষুধ না পেলে উনি মারা যাবেন।”

মেয়েটার নাম, ঠিকানা জানার আগেই একটা বিস্ফোরণ হলো। পুরো গাড়িতে আগুন লেগে গেল। ইমরুল তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে কিছু দূরে একটা ওষুধের কৌটা দেখল। হাত বাড়িয়ে উঠানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এতটুকু জিনিষের এত ওজন মনে হচ্ছে কেনো? সে তো উঠাতেই পারছে না। মনে পড়ল তার শরীর তো সে হাসপাতালে রেখে এসেছে।

৬

হাসপাতালের বিছানায় যখন ইমরুল চোখ খুলল, তখন সে একেবারে অবাক। তার আত্মা তো হলে শরীরের মধ্যে ফিরে এসেছে। একটা দুঃখ ভাব আসল, সে এখন আর স্বাধীন ভাবে উড়ে আর ভেসে বেড়াতে পারবে না। কিন্তু বড় ভাই আর ভাবীর উদ্বিগ্ন মুখ দেখে, শরীরের মধ্যেই থাকতে ইচ্ছে করল।

ভাবী কাঁদতে কাঁদতে বলল, “ডাক্তাররা তো বলেছিল, তুমি ব্রেন ডেড হয়ে গেছো, তোমাকে আর বাঁচানো যাবে না। অবশ্য আমি বলেছি, আমার দেবর সাহেব মরতে পারে না। ওর জন্যে আমি পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে ঠিক করে রেখেছি।” ডাক্তার, নার্সরা ছুটে আসল ইমরুলকে দেখতে। সবাই নিজের পরিচয় দিতে লাগল। পরিচয় দেয়ার আগেই ইমরুল ওদের চিনতে পারল। সে তো শুধু নাম না, ওদের কতো কথোপকথন পর্যন্ত শুনেছে। অনেকের ব্যক্তিগত খবরও তার জানা।

মেডিকেল বোর্ডের প্রধান প্রফেসর হেনরি পরের দিন দেখতে এলেন। এর মধ্যে ইমরুলের বেশ কয়েকটা টিউব খুলে দেয়া হয়েছে। সে এখন কথা বলতে পারছে। প্রফেসরকে দেখা মাত্রই জানতে চাইল, “তোমার কুকুর ল্যাসিকে কি পাওয়া গেছে?” উত্তরে প্রফেসর বলল, “তুমি জানলে কি করে?” ইমরুল উত্তর দিলো, “কেন তুমি কয়েক দিন আগে নার্সদের সাথে গল্প করছিলে, আমি শুনেছি।” প্রফেসর অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু তুমি তো ব্রেন ডেড ছিলে।” সাথে সাথেই প্রফেসর হেনরি, বিস্ময় ভরা গলায় বললেন, “ওহ মাই গড, তুমি Near Death Syndrome অবস্থায় ছিলে।এটা হলো ইহকাল আর পরকালের মধ্যেকার সময়।”

৭

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সাত দিনের মাথায়, ভাইকে নিয়ে ইমরুল তার এক্সিডেন্টের জায়গাটা দেখতে গেল। খুঁজে পেতে বেশী কষ্ট হলো না। ওখানে হয়ত তার আগেও কেউ এক্সিডেন্ট করেছিল। একটা কাঠের ক্রস চিহ্ন পোতা আছে। লেখা মেরি জোন্স। জন্ম: ১৯৬৪ মৃত্যু: ১৯৮২। পুরো এমেরিকায় জুড়ে এই রেওয়াজটা দেখা যায়। রোড এক্সিডেন্টে কেউ মারা গেলে, আত্মীয় স্বজনরা সেখানকার রাস্তার পাশে খৃষ্ট ধর্মের প্রতীক, একটা ক্রস চিহ্ন লাগিয়ে দেয়। সাথে লিখে দেয় মৃতের নাম, জন্ম ও মৃত্যু দিন।

ইমরুল খুঁজতে লাগল ওষুধের কৌটা। সেটাও কয়েক ফুট দূরে পেয়ে গেল। কয়েকটা পাথরের গুড়ির উপরে। মনে হচ্ছে ইমরুল যাতে খুঁজে পায় সেই ব্যবস্থাই কেউ করে রেখেছে। কৌটাটা হাতে নিয়ে ওষুধের নাম, রোগীর নাম পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু না কোনটাই সম্ভব হলো না।

এক্সিডেন্ট স্পট থেকে আরও বিশ মাইল দূরে ছোট শহর লিওনা। সেখানকার গ্যাস স্টেশনে (পেট্রোল পাম্পে) দুই ভাই নামল। সেখানে কাজ করছিল টমাস নামের একজন। তার কাছেই ইমরুল যেয়ে জানতে চাইল, সে মেরি জোন্সকে চেনে কি-না। টমাস উত্তর দিলো, “যেই মেরি জোন্স ৮২ তে রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে, সে? এই অঞ্চলের আমরা সবাই তাকে চিনি। লোকাল হাই স্কুল তার নামে। ওর বাবা তার সব সম্পত্তি বিক্রি করে স্কুলটা বানিয়ে দিয়েছিলেন”

৮

হ্যারি জোন্সের বয়স এখন প্রায় সত্তর বাহাত্তর হবে। তিনি বলতে লাগলেন, “মেরি আসলে আমার জন্যেই ওষুধ আনতে হিউস্টন গিয়েছিল। সে সময়ে এ অঞ্চলে কোন ওষুধের দোকান ছিল না। ওই দিন রাতে আমার বুকে ভীষণ ব্যথা হচ্ছিল। তখনও এই দিকে ৯১১ ইমারজেন্সি সার্ভিস চালু হয় নি। তার পরে বাইরে তুমুল বরফ পড়ছিল।”

ইমরুল বেশ অবাক হয়ে জানতে চাইল, “এই অঞ্চলে বরফ পড়ে না কি?” হ্যারি জোন্স বলতে লাগলেন, “পড়ে না। কিন্তু সে বার পড়েছিল। প্রতি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর পর এ রকম হয়। সেই জন্য এই দিককার মানুষদের বরফের মধ্যে গাড়ি চালানোর একেবারে অভ্যাস নাই। তাই তারা তখন ঘর থেকে বেরই হয় না।”

যাই হোক, হিউস্টনে আমার ডাক্তারের সাথে ফোনে কথা বললাম। সে বলল, “কাউকে পাঠিয়ে দাও। আমি ওষুধ দিয়ে দিবো।” কেউ এই বরফের মধ্যে যেতে রাজী হলো না। মেরির তখন নতুন গাড়ির চালানোর লাইসেন্স হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত নিলো সেই যাবে। তাকে শতবার নিষেধ করেও কোনো ভাবেই আটকে রাখতে পারলাম না। ছোট বেলা থেকেই ও আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো। মা মরা মেয়ে, আমি নিজের হাতে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি কি-না। আমার কোনো কষ্ট সে একদম সহ্য করতে পারতো না।”

ইমরুল পকেট থেকে ওষুধের কৌটাটা বের করে বলল, “এই যে আপনার সেই ওষুধ।”

৯

ইমরুল পরিষ্কার বুঝতে পারল, মেরি জোন্স এতো গুলো বছর ওর অপেক্ষায় ছিল। সে খুঁজছিল এমন মানুষ যে পরকালে যাত্রা করেও ফিরে যাবে ইহকালে; সেই ব্যক্তির মাধ্যমে মেরি তার বাবাকে ওষুধ পাঠিয়ে দায়িত্বমুক্ত হবে। গাড়ি এক্সিডেন্ট করে ইমরুল Near Death Syndrome পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। যদিও হাসপাতালের ডাক্তাররা ভেবেছিল ব্রেন ডেড। অন্যদিকে মেরি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল সে নিজে মৃত হলেও তার পক্ষে ইমরুলকে একটা অনুরোধ করা সম্ভব হবে। আর এটা তো বলাই বাহুল্য, হিউস্টন থেকে ফেরার পথে ইমরুল ঘুমিয়ে পড়াতে এক্সিডেন্টটা হয়েছিল।

এবং বাকি ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র প্রকৃতিই দিতে পারবে।

পৃথিবীর শত শত উত্তর না মেলা রহস্যে ঘটনার মধ্যে এও আরেকটা হয়ে রইলো।